19.01.2006 | 11:00 | Was fehlt

Dialoge als Kulturtechnik haben sich bewährt (hier wurde ein sinnloses Bild aus Rechtegründen entfernt)Für URLs, die zu lang sind, um sie beispielsweise problemlos mit der Mail zu verschicken, gibt es seit vielen Jahren den praktischen Service tinyurl, der aus sperrigen URLs kleine, handliche macht, und tippfaule Web-Nutzer können mit YubNub das Tippen von fast allem einsparen. Anders sieht es im zwischenmenschlichen Bereich aus: Wie oft sieht man sich hier mit schnell gemachten Vorwürfen konfrontiert, die in der vorhandenen Zeit kaum zu beantworten sind. Wir brauchen daher Abkürzungen für langwierige Argumentationen, etwa so:

1.

Mutter mit Kind: "Es ist ROT!"

Passant: "Egal*!"

* "Ich kann Ihr erzieherisches Konzept, Ihr Kind vor allen schädlichen Einflüssen schützen zu wollen, nicht gutheissen. Kinder sind daran gewöhnt, dass Erwachsene vieles tun, was sie selbst nicht dürfen. Da Sie nicht zeitlebens verhindern können, dass Ihr Kind schlechte Vorbilder zu sehen bekommt, wäre es doch sinnvoller, dem Kind einen vernünftigen Umgang damit beizubringen. Und überhaupt ist es in manchen Ländern gar nicht verboten, bei Rot über die Ampel zu gehen."

2.

Autofahrer: "Es ist ROT!"

Fahrradfahrer: "Aufsmaul*!"

* "Wenn ich nicht Ihretwegen hätte bremsen müssen, hätte ich die Strasse noch einwandfrei bei Grün überqueren können."

3.

Korrekter Herr: "Nehmen Sie doch bitte die Füsse von der Bank, das ist ja unhygienisch."

Nicht ganz so korrekter Herr: "Ach gar nicht*."

* "Bedenken Sie doch, lieber Herr, in einer ruhigen Minute den kategorischen Imperativ. Wollen wir lieber eine Welt, in der auch mal die Füsse auf die Bank gelegt werden, oder wollen wir eine Welt, in der erwachsene Menschen einander gegenseitig ungefragt zurechtweisen, weil ihnen irgendwas am anderen nicht passt? Na also."

13.01.2006 | 12:19 | Was fehlt

(Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)Ach, was muss man oft von bösen Filmemachern so erdulden! Schweigen wir an dieser Stelle von Vorfilmen, die zum wiederholten Mal die Geschichte vom aufgegessenen Fahrschein bebildern. Schweigen wir auch von dem Unheil, das als Abschlussarbeit an deutschen Filmhochschulen angerichtet wird, und schweigen wir von der Ausbildung deutscher Schauspieler, die sie dazu veranlasst, sich auch im – zugegeben noch ganz neuen – Medium Film so zu gebärden, dass man ihre Empfindungen auch als kurzsichtiger Gast in der letzten Theatersitzreihe noch recht zu deuten wüsste.

Sprechen wir aber vom Einsatz von Steuergeldern. Denn ein jeder Film wird, wenn er aus Deutschland kommt, mit Geldern der Kulturellen Filmförderung aus nicht weniger als zwei bis fünf Bundesländern gefördert, weshalb die handelnden Personen auch immer viel in der Gegend herumreisen müssen in deutschen Filmen. Das kostet insgesamt 200 Millionen Euro/Jahr, und wie man am Beispiel Frankreich (700 Millionen) sehen kann, liesse sich mit noch mehr Geld noch weniger erreichen. Am Beispiel Hollywood (0 Millionen Euro Subventionen) lässt sich sicher auch irgendwas lernen.

Wäre es da nicht im Interesse aller, wenn man die Filmförderung der Bundesländer ablöste durch eine Einrichtung, die sich mit den Geldern des Steuerzahlers stattdessen für die Verhinderung bestimmter Filme einsetzte? Der junge Filmschaffende hätte lediglich ein fertiges Drehbuch und einen Finanzierungsplan vorzulegen, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen. Der Filmverhinderungsanstalt obläge es dann, ihm gegen die Zusicherung, dass der Film nie gedreht wird, ein sauberes fünfstelliges Sümmchen auszuhändigen und den Steuerzahler vor viel Unbill zu schützen.

Frage: Könnten gewissenlose Menschen durch dieses Angebot dazu verleitet werden, zum Zwecke des Geldverdienens ganz viele unterirdisch schlechte Drehbücher zu schreiben und einzureichen?

Antwort: Ja, aber auch nicht mehr als jetzt.

12.01.2006 | 15:54 | Was fehlt | Listen

(Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)Die zunehmende Verwissenschaftlichung unserer Gesellschaft verunsichert immer mehr Menschen. Eigenschaften, die wie Emotionen oder Überzeugungen, also Soft Skills, nicht in Zahl und Grad gemessen werden können, gelten nichts mehr oder werden als unglaubwürdig gebrandmarkt. Bei der Erklärung für Fehlzeiten beim Arbeitgeber etwa steht man mit einem "Ich fühlte mich nicht so wohl" als Trottel da, während eine Ausrede vom Format "Mir ist ein 16-Tonnen-Gewicht auf den Kopf gefallen" wegen ihrer eingängigen Messbarkeit problemlos akzeptiert wird. Als Gegenmassnahme soll hier ein Entwurf der Riesenmaschine dienen, Gefühlen endlich verlässliche Masseinheiten zu verpassen und so eine weltweite Renaissance d'Émotions einzuleiten. Damit wie bei den meisten Reformen der zweite Schritt auch hier vor dem ersten getan wird, möchten wir zunächst die Namen der neuen Einheiten vorschlagen, bevor eine internationale, paritätisch besetzte Gruppe von Wissenschaftlern daran arbeitet, der Übermacht der Wissenschaft Einhalt zu gebieten und dem Gefühl auf solide messbarer Basis wieder mehr Gehör zu verschaffen:

Angström

Verfahrenheit

Kilogram

Milliebe

Ohmg

Zuneigungswinkel

Weitere Masseinheiten für Gefühle können hier vorgeschlagen werden, wir werden dann dafür Sorge tragen, dass sie in der Feststellungskommission vorgelegt werden. Bewerbungen für die Feststellungskommission ebenfalls hierhinein (angemessene Begründung zwingend erforderlich).

06.01.2006 | 15:32 | Was fehlt | Sachen kaufen

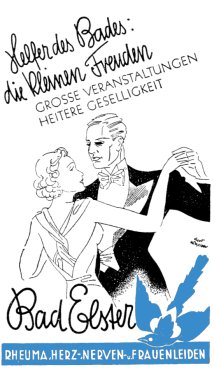

Foto: Bill Bertram / LizenzAlles war früher zwar nicht besser, aber ganz sicher die Videospiele. Damals, also etwa bis Mitte der Neunziger, mussten sich die Spielefirmen noch nicht um die Gestaltung aufwändiger 3D-Parallelwelten kümmern und hatten stattdessen Zeit für innovative Spielideen und intelligentes Leveldesign, weswegen viele der alten Spiele auch heute noch gerne mit Hilfe von Emulatoren nachgespielt werden.

Könnte man doch was mit verdienen, dachten sich die Programmierer vom Super Fighter Team und veröffentlichten zum neuen Jahr Beggar Prince, nach langer Zeit das erste neue Spiel für das Sega Mega Drive. Nur zur Erläuterung: Das Mega Drive wurde 1988 in Japan und 1990 in Europa auf den Markt gebracht, hat einen 7,61-MHz-Prozessor, kann 64 Farben gleichzeitig darstellen und verfügt über 64 KByte RAM. Das neue Spiel kostet übrigens 43 Euro und kann hier bestellt werden.

Im Fachblog Kotaku wird nun spekuliert, ob hier ein Trend geboren wurde.

Wir sagen da einfach mal ja, sehen die Möglichkeit zur Erweiterung auf alle Bereiche der Unterhaltungselektronik und fordern daher für die kommenden Monate: Betamax- und Super8-Abteilungen in den Videotheken, das neue Album von Jeans Team exklusiv auf Schellack-Platte, Gewinnspiele per Rohrpostabruf und neue Telegrafen-Klingeltöne im Jamba-Monatsabo. Im Gegenzug gibt es die Riesenmaschine ab 1. März 2006 endlich auch für BTX-Nutzer.

31.12.2005 | 16:08 | Alles wird besser | Was fehlt | Sachen kaufen Man taumelt benommen von den Strahlungen der 34 Akkus am Körper durch die bunten Verkaufshallen der Gadgetindustrie und fragt sich, ob es Absicht, Dummheit oder beides ist, dass trotz der technischen Möglichkeiten noch immer nicht das eine Übergadget entwickelt worden ist. Dabei sind die Bedingungen klar: Wir brauchen einen Video-iPod, mit dem man telefonieren und Filme/Fotos machen kann, und zwar mit GPS-Unterstützung, enthaltenem Organizer, W-LAN-fähig, zwei SIM-Karten für zwei Telefonnummern (privat, ganz privat) und voll bluetooth-mackompatibel.

Mithilfe der simplen "Wenn-schon-denn-schon"-Argumentation fordert sich dazu ein eingebauter Minibeamer wie von selbst, und wer wünscht sich nicht, dass 2006 das Jahr wird, indem man Speicherplatz endlich nicht mehr in jämmerlichen Gigabyte misst, sondern in Terabyte. Aber Unified Gadgeting ist noch weit weg, im Moment wäre man schon über Unified Ladegeräting heilfroh. Zwar gibt es durchaus Geräte, die einige technische Funktionen vereinen, aber meist auf vergleichsweise erbärmlichem Niveau, der VGA-Zoom in den meisten Handykameras etwa gehört zu den technologischen Zumutungen (Farbroulette, Auflösungsdrama), für die unsere Kinder uns dereinst verspotten werden, während sie ihren Folienbildschirm nervös aus- und einrollen. Und wo wir gerade dabei sind: Ein drahtloses Ladegerät sollte mit im Package sein.

Auch Amateurlösungen im Bereich Unified Gadgeting entwickeln einen gewissen Charme (Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)

Dieser Beitrag ist ein Update zu: Dahin führt unser Weg

... 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 ...

|

IN DER RIESENMASCHINE IN DER RIESENMASCHINE

ORIENTIERUNG ORIENTIERUNG

SO GEHT'S: SO GEHT'S:

- Schrebergärtnern

- harmlose Scherze

- Hingabe

- zuschlagen (Gewalt)

SO NICHT: SO NICHT:

- antizyklisch ausgehen (bei Regen in die Beachbar)

- Zahnspangen wie Nelly (Grillz)

- Besessenheit

- zuschlagen (Rabatt)

AUTOMATISCHE KULTURKRITIK AUTOMATISCHE KULTURKRITIK

"Ghostbusters", Paul Feig (2016)

Plus: 37, 75, 76, 80, 96, 108, 117, 122, 125, 126, 140, 142

Minus: 46, 99, 113, 155, 192

Gesamt: 7 Punkte

KATEGORIEN KATEGORIEN

ARCHIV ARCHIV

|

|