24.10.2006 | 10:59 | Anderswo | Alles wird besser | Zeichen und Wunder

Schon wieder kein WurmWie die unterhaltsame Tageszeitung China Daily in diesem Moment meldet, kroch am letzten Mittwoch ein Künstler in der grössten Stadt der Welt, Chongqing , auf allen Vieren eine belebte Strasse hinunter. Die Performance erstreckte sich über drei Kilometer, dauerte sieben Stunden und richtete sich gegen die "Anbetung des Geldes". Bedauerlicherweise handelt es bei dem Mann um einen Chinesen, und nicht um den Ahn-Künstler Erwin Wurm. Der sitzt, geht oder steht gerade in Wien und ahnt ausnahmsweise von der Sache überhaupt nichts.

Dieser Beitrag ist ein Update zu: Arme Kunst

24.10.2006 | 04:42 | Anderswo | Alles wird besser | Fakten und Figuren

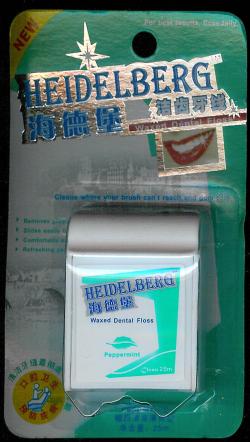

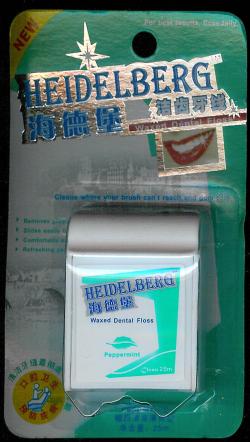

Auf Zahnstein gebaut: Heidelberg

Licensed by: Bayerische GesundheitsideologieGleich mehrfach verweist die Verpackung dieser chinesischen Zahnseide aus dem Hause BGG in Guangzhou auf ihren europäischen Ursprung. Einerseits trägt sie den Namen einer auf Zahnstein gebauten deutschen Stadt am Neckar; andererseits firmiert sie auch unter dem, in lateinischen Buchstaben geschriebenen, Markennamen Victoria-C Antiseptic (hier nicht im Bild); obendrein soll das Zahnputzzeug von einer Firma lizenziert sein, deren Markenzeichen ein kleines norddeutsches Fachwerkhaus ist, die aber Bayerische Gesundheitsideologie GmbH heisst und ihr Stammhaus irgendwo in Deutschland hat. Noch mal, zum Kopieren und in die Googlesuchmaske Pasten: "Bayerische Gesundheitsideologie GmbH, Germany", genau.

Das ist so bewundernswert erlogen, dass dagegen selbst die zusammenphantasierte Firmengeschichte der Schwindelschneider von Kessar Impereore verblasst. (Der Vorstand ist übrigens immer noch nicht gefasst!) Kühler wäre wohl nur einer, der aus Deutschland in die BGG-Firmenzentrale nach Guangzhou führe, um als Vorstandsmitglied von BGG Germany die dortigen Erzflunkerer einmal gründlich auf ihre bayerische, gesundheitsideologische Standfestigkeit zu prüfen, und die seit Jahren ausstehenden Lizenzgebühren kassiert. Bloss, wer macht's?

Dieser Beitrag ist ein Update zu: Wiedervorlage: Die Akte Kessar

23.10.2006 | 18:25 | Anderswo | Fakten und Figuren

Ein Wurm (Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)

Kein Wurm (Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.) Harry Rowohlt hat mal behauptet, dass Symmetrie die Kunst der Armen sei, das mag wohl stimmen, denn sie ist leicht zu begreifen, zu imitieren, tut nicht weh und beruhigt. Siehe Wolf Haas´ Buch "Das Wetter vor 15 Jahren", der erste vollkommen symmetrische Roman, der gar kein Roman ist, sondern ein Gespräch über einen Roman, der aus lauter Spiegelbildern besteht, so vielen, dass es am Ende leider nervt. Der Künstler Erwin Wurm, dem derzeit im Wiener MuMoK eine umfangreiche Personale gewidmet ist, macht noch ärmere Kunst, auch sie ist leicht verständlich und tut nicht weh. In erster Linie imitiert er Partyspielchen mit Obst und Gemüse, sowie andere Kollegen wie Roman Signer. Er verwendet Haushaltsgegenstände und kostümiert seine Modelle wie für den Kinderfasching. Er steckt seinen Kopf in einen Kühlschrank, und nennt das "Keep a cool head". Er lässt ein kleines Häuschen auf dem Dach des Museums installieren, und behauptet, dies sei eine Kritik an Spiessbürgerlichkeit. Dabei imitiert er lediglich die Wetterhäuschen auf dem Dach des benachbarten Parlaments, die dort bis vor kurzem wegen der Restaurierungsarbeiten herumstanden. Aber vielleicht ist es nur ein instinktiver symmetrischer Akt, weil Museum und Parlament so bipolare Punkte sind, und Wurm kennt vielleicht noch nicht einmal die Kunst der Symmetrie, er ahnt sie nur. Ahnkunst, eventuell ein neues Genre?

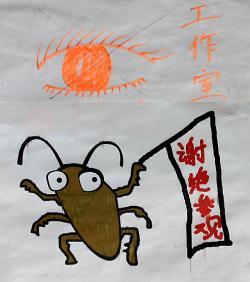

23.10.2006 | 05:23 | Anderswo | Was fehlt | Papierrascheln  Die einen glauben, das Internet schaffe Arbeit oder vermittele sie wenigstens besser als jedes andere Medium. Die anderen leben in China. Das ist zwar das Land mit der grössten, gewiss aber zweitgrössten Internet-User-Zahl der Welt und den allermeisten Bloggern: 17,5 Millionen registrierte Blogs nennt China Daily, und Reuters legte gerade mit 34 Millionen Blogs, 17 Millionen Bloggern und 75 Millionen Lesern noch mal einen drauf. Doch in genau demselben China stellen sich junge Menschen, wenn sie Arbeit brauchen, nicht ins Internet, sondern lieber auf die Strasse, so wie hier vor den Xinhua-Buchladen in Urumqi. Die einen glauben, das Internet schaffe Arbeit oder vermittele sie wenigstens besser als jedes andere Medium. Die anderen leben in China. Das ist zwar das Land mit der grössten, gewiss aber zweitgrössten Internet-User-Zahl der Welt und den allermeisten Bloggern: 17,5 Millionen registrierte Blogs nennt China Daily, und Reuters legte gerade mit 34 Millionen Blogs, 17 Millionen Bloggern und 75 Millionen Lesern noch mal einen drauf. Doch in genau demselben China stellen sich junge Menschen, wenn sie Arbeit brauchen, nicht ins Internet, sondern lieber auf die Strasse, so wie hier vor den Xinhua-Buchladen in Urumqi.

Es sind alle Studenten der Universität von Xinjiang, die ganz im Stil der europäischen und amerikanischen Moderne mithilfe so genannter Zettel Jobs als Nachhilfelehrer (Mathe, Physik, Chemie, Englisch) suchen. Aber warum stehen diese Menschen so obszön konkret da? Warum sind sie nicht wenigstens etwas virtueller? Weil die Sonne immer so schön in Urumqi scheint, das übrigens verdeutscht Schöneweide heisst? Möglich. Oder weil die Internetpenetrationsrate mit 9,4% in China dann doch wieder nicht so hoch ist? Eventuell auch das. Aber vielleicht wollen uns die sympathischen jungen Leute auch nur sagen: Internet is over! Es war nur eine kurzfristige Mode in der Geschichte der Menschheit und ihrer Medien; eine Grille des Weltgeistes, so wie das Hula-Hooptanzen, der Dreissigjährige Krieg oder das Gegendassystemsein früher.

Die Frau in dem roten Shirt dagegen ist noch netzgläubig und nur mitgekommen, um Sie nur einmal aus dem Internet heraus leer anzublicken. Überraschend und auf unerklärliche Weise wurde ihr Traum wahr. Das wiederum spricht dafür, dass es mit dem Internet doch noch nicht vorbei ist. Jedenfalls nicht so ganz.

21.10.2006 | 11:56 | Anderswo | Alles wird schlechter

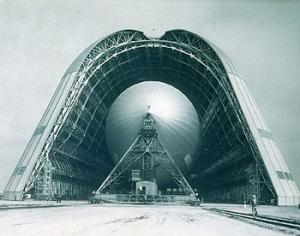

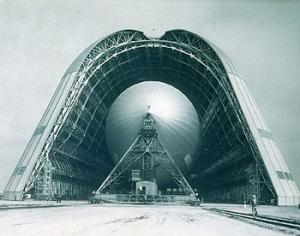

Riesenhartwurst im Hangar

(Foto: Moffett Field Historical Society) Während die Nazis noch an der Reichsflugscheibe werkelten und sich in Neuschwaben (ein Teil der Antarktis, nicht Berlins) die verkrüppelten Zehen von braun auf schwarz umfroren, hatte die amerikanische Luftwaffe längst Monstrositäten am Start, gegen die ein fiktiver fliegender Kreisel mit bis zu 12 Irren drin wie ein Autoscooter auf dem Provinzrummel scheint – zwei riesige, fliegende Flugzeugträgerluftschiffe aus Aluminium, mit eingebauten Hangars. Die dort eingestellten bis zu fünf Flugzeuge wurden über eine Winde am Haken abgelassen und gestartet, und hinterher, nach einem schwierigen Manöver zur Geschwindigkeitsangleichung, wieder eingehakt und über dieselbe Winde wieder aufgenommen. Wenn die von Goodyear und Zeppelin gemeinsam entwickelte USS Macon über der Wolkendecke flog, konnte sie eine kleine Kammer als Umkehrperiskop bis zu 300 Meter weit absenken – als sei ein fliegender Flugzeugträger allein einfach noch nicht absurd genug. Aber das Wetter hatte ein Einsehen und blies erst 1933 das eine Ding in den Atlantik, 1935 dann das andere in den Pazifik. Trotz sofortiger Suche konnte das Wrack im Pazifik nicht gefunden werden.

Bis dann Ende der 80er Jahre ein Fischer ein Metallteil im Netz fand und einem Restaurant schenkte. Dort erkannte jemand das sonderbare Bauteil, und der Druckerbaron David Packard, der 1933 grade seinen Abschluss in Stanford gemacht hatte, als der Zeppelin in den Atlantik fiel, finanzierte eine Expedition, die die restlichen Trümmer aufspüren sollte. Mehrere Expeditionen fanden seitdem statt, die letzte, die eine Gesamtansicht des Trümmerfeldes zusammenpuzzelte, ging gerade erfolgreich zu Ende. Vielleicht sollte man doch nochmal unter Neuschwaben nachgucken, ob sich da auch was versteckt. Obwohl, am Ende ist es ein Neuschwabe. Lieber nicht.

Dieser Beitrag ist ein Update zu: Wunderwaffen: der Haunebu II

... 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 ...

|

IN DER RIESENMASCHINE IN DER RIESENMASCHINE

ORIENTIERUNG ORIENTIERUNG

SO GEHT'S: SO GEHT'S:

- Hingabe

- Knut Kiesewetter

- Zirbelstube

- Wohn-Bier (lass dich verwohnen!)

SO NICHT: SO NICHT:

- im Irdischen verhaftet sein

- Sommerlook "Umstandsmode für Wahnsinnige"

- Schnurrforschungsdesiderata

- Besessenheit

AUTOMATISCHE KULTURKRITIK AUTOMATISCHE KULTURKRITIK

"Psycho Raman", Anurag Kashyap (2016)

Plus: 3, 12, 42, 135, 138, 151

Minus: 103, 113, 194

Gesamt: 3 Punkte

KATEGORIEN KATEGORIEN

ARCHIV ARCHIV

|

|